クラウドバックアップに不安や迷いを感じていませんか?

「クラウドにデータを保存したいけど、セキュリティは大丈夫なんだろうか。」

「思いもよらないところに費用が発生して、予算オーバーにならないだろうか。」

「無料のストレージに保存しているデータをバックアップとして、問題はないだろうか。」

本記事では、あなたのモヤモヤを解消すべく、「クラウドバックアップとは」から種類やサービスの選び方、注意点など全般的にご案内します。専任担当者がいない、クラウドに関する知識が少ないといった場合でも、導入できる方法を見つけて頂くことができるでしょう。

目次

1.クラウドバックアップとは?

クラウドバックアップとは、クラウド基盤上の仮想サーバーへデータを複製・保管する方法のことです。クラウドサービスの利用では、資産を持たずコストや手間を抑えることが可能です。また、災害対策、ランサムウェア対策の強化となり、暗号化によって社外端末のデータも安全に保護することができます。

さて、クラウド基盤上の仮想サーバーは、自社で構築する方法と、ベンダーが提供するクラウドサービスを利用する方法があります。まずは、『社内またはデータセンターでバックアップサーバーを自社運用』するオンプレミスのバックアップ方法(オンプレバックアップ)と、『クラウドベンダーまたはバックアップベンダーが提供する』クラウド(オフプレミス)にバックアップするクラウドバックアップを比較します。

※オンプレミスについては、同サイト内の『オンプレミスの意味は?クラウドとの違いやメリットデメリットを解説』で詳しくご案内していますので、ご参考にしてみてください。

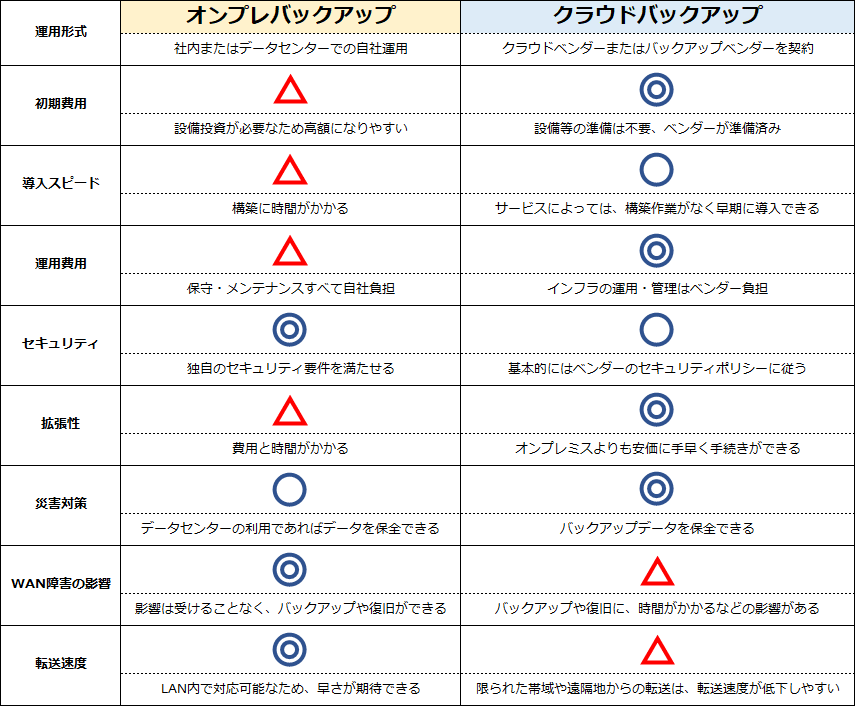

オンプレバックアップとクラウドバックアップの比較

クラウドバックアップは、初期・運用コストを抑え迅速な導入が可能であり、災害対策にも向いています。一見、弱点にみえる「WAN障害の影響」、データの「転送速度」は、オンプレミスのバックアップの併用やサービスの選択によってカバーできます。

クラウドバックアップの場合、社外へデータを転送しますので、セキュリティが最大重要項目と言っても過言ではありません。基本的にはベンダーのセキュリティポリシーに従いますので、この表では控えめな評価となっていますが、サービスの選び方次第で、安全なバックアップが確立できます。

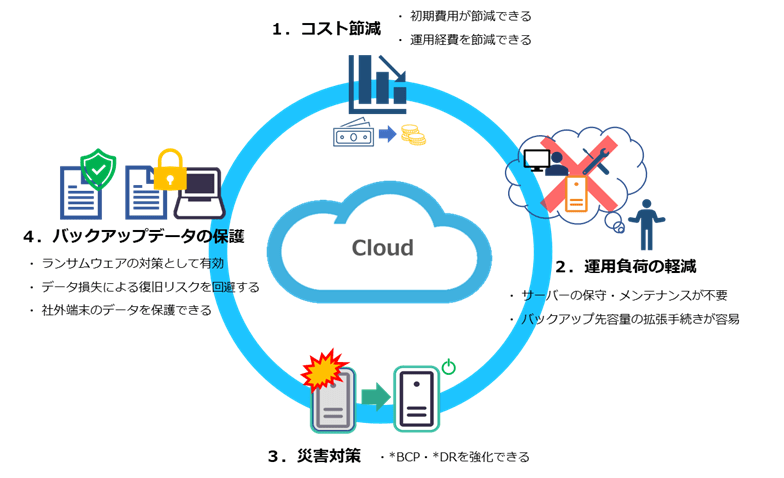

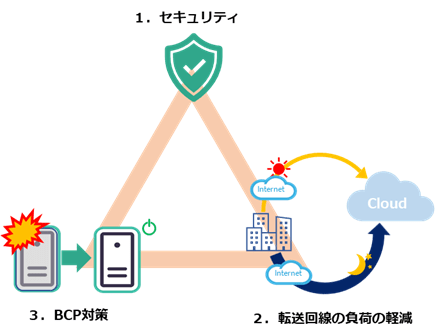

2.クラウドバックアップによる4つの効果と推奨ケース

では、クラウドバックアップ導入によって得られる効果を、項目別に詳しく説明していきます。

*BCP:Business Continuity Planの略であり、「事業継続計画」という意味。事業を継続するために必要な要素のこと。

詳しくは同サイト内の『BCP対策とは?3つの目的と策定手順を詳しく解説【対策に役立つサイト一覧付き】』をご参照ください。

*DR:Disaster Recoveryの略であり、「災害復旧」という意味。主に災害によって被害を受けた「システム」の復旧のこと。

効果その1:コストの節減

- 初期費用が節減できる

クラウドサービスを利用すれば、初期費用を節減できます。社内や、データセンターにてサーバーを自社運用する場合は、機器の購入、設置スペースや転送回線の確保などイニシャルコストが必要です。クラウドサービスは事業者側で完成されているクラウド環境を利用しますので、それらの費用を節減できます。 - 運用経費を節減できる

サーバーの管理運用経費も節減できます。自社運用のサーバーは、電気代やデータセンターの空調費用など、保守やメンテナンスに関わるすべての運用経費が必要ですが、クラウドサービスを利用すれば、サーバーの運用経費は事業者側の対応となります。利用側は、サービス機能や容量に対しての費用の支払いとなるため、状況によっては、バックアップ専用サーバーやNASでの運用よりも安価に抑えることができます。

効果その2:運用負荷の軽減

- サーバーの保守・メンテナンスが不要

クラウドサービスを利用すれば、サーバーの保守やメンテナンスが不要になります。サーバーの管理運用は事業者側の管轄となり、※有事も事業者対応となります。定期的にデータセンターへ出向く必要もなく、エンジニアの手を煩わせることはほとんどありません。

※注:責任分界点を事前にチェックしておきましょう。サービスによっては利用者側で対応が必要になる場合があります。 - バックアップ先容量の拡張手続きが容易

バックアップ先の容量拡張の手続きが、時間をかけずに容易に行うことができます。通常、容量追加の為にサーバー増設となると、購入手配から環境の構築など工数や時間がかかりますが、クラウドサービスを利用していれば、事業者側へ連絡をするだけで簡単に増量が可能です。

効果その3:災害対策

- BCP・DRを強化できる

クラウドバックアップは、災害対策にも適しています。オンプレバックアップでは運用データとバックアップデータが同一環境にある場合が多く、同時にデータを失う可能性があります。クラウドサービスを利用すれば、国内外に関わらず遠隔地の堅牢なデータセンターをバックアップ先として選択でき、サービスによっては複数個所設定することもできます。万が一、災害が発生した場合でも、バックアップデータ損失の心配は殆どなく、インターネットが利用できれば、どこからでもアクセスが可能な為、短時間での復旧が可能です。更に、クラウドバックアップなら、クラウド上の仮想サーバーで業務継続が可能になります。

効果その4:バックアップデータの保護

- *ランサムウェアの対策として有効

クラウドバックアップなら、コンピューターをロックしたり、ファイルを暗号化するランサムウェアからバックアップデータの感染防御率を高めることができます。ランサムウェアは、感染したデバイスと物理的に接続されたデバイス、同一ネットワークにあるデバイス内のデータ全てに感染するため、NASや外付けHDD、ファイルサーバーでは対抗できません。しかし、共有機能のないバックアップ専用のクラウドであれば、ユーザー側にクラウド上のファイルへの書き込み権限がないため、ランサムウェアがクラウドへのアクセス権を奪取できず、バックアップデータを守ることができます。

*ランサムウェア:ランサムウェアについては、同サイト内以下の記事で詳しくご案内しています。

『ランサムウェアとは?分かりやすく解説|感染経路や具体的な予防策』

『【最新】ランサムウェアの国内外の被害事例10選と予防法を紹介』 - データ損失による復旧リスクを回避する

クラウドへの二次保管によって、データ損失による復旧リスクを回避できます。バックアップデータをテープやディスクでしっかりと世代管理をしていても、誤ってデータが削除されてしまうことはあります。その為、バックアップデータの二次保管を採用する企業も少なくありません。しかし、D2D2T(Disk-to-Disk-to-Tape)といった二次保管の場合、管理運用が煩雑になりやすく、メディアの紛失リスクやコスト高が避けられず対応しきれないこともあります。二次保管としてクラウドへのバックアップを導入すれば、コストを抑えてデータの紛失を防ぐことができ、たとえ、一次保管先のデータを消去してしまったとしても、クラウドから復旧させることができます。 - 社外端末のデータを保護できる

テレワークなどによる社外のデバイス(PC)も断続的にデータを保護できます。PCのデータをファイルサーバーへアップロードする運用は、VPN接続による動作遅延などの理由から断続的なバックアップは期待できません。外付けHDDへバックアップする場合、HDDの紛失ばかりか、情報漏洩の危険性も伴います。クラウドバックアップであれば、一般的に自動で通信を暗号化しますので、仮にユーザーが脆弱なWi-Fiを利用したとしてもバックアップデータの安全性は保てます。

また、障害があったサーバーやPCが遠隔地であっても、Web管理コンソールから容易に復旧が可能となり、社内環境と遜色なく対応できます。

クラウドバックアップの推奨ケース

◆ 初期/運用コストを節減したい

◆ 担当者の負荷を軽減したい

◆ 今後もデータの増加が見込まれる

◆ 災害対策を強化したい

◆ 保護する拠点が多い

◆ バックアップデータの二次保管を検討している

しかし、データを社外に保管することができない企業もおありでしょう。

その場合は、人材の確保や運用委託企業へ一任するなどして、オンプレミスでの対策のご検討をお勧めいたします。オンプレミスであれば、セキュリティポリシーから全て、フルカスタマイズとなり、データセンター利用でも専用線を通してデータを強固に守ることができるでしょう。

3.『クラウドストレージ』のファイル保存は

安全なバックアップとは言えない?

多くの企業では、ファイルの保存先としてクラウドストレージを導入されていることでしょう。なかには、このクラウドストレージへの保存を『バックアップ』とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。ここでご注意いただきたいのは、「ファイル共有目的のクラウドストレージでは、安全なバックアップとは言えない」と言うことです。

クラウドストレージは、「共有を目的としたサービス」と「保管を目的としたサービス」があります。

| クラウドストレージ | ||

| 目的 | 共有(ファイル共有) | 保管(バックアップ) |

| サービス例 | Dropbox、OneDriveなど | Amazon EC2、Microsoft Azureなど |

| 保存方法 | 手動 | 自動 |

| アクセス権 | ファイル毎に設定(他社も可能) | 管理者 |

| 暗号鍵の保存先 | クラウドストレージ | ローカル |

| 保存データの種類 | フィアル、フォルダ | システム、アプリケーション、ファイル、フォルダ など |

共有目的のクラウドストレージでは安全なバックアップにならない3つの理由

1.断続的なバックアップができないリスクがある

バックアップデータは、バックアップ対象もムラなく断続的に保管されることが望ましいです。

共有目的のクラウドストレージでは、ユーザーが手動でアップロードするため、どのファイルをどのような頻度で保管するかがユーザー任せとなります。

2.ファイル損失のリスクが高い

バックアップデータは、本番環境にトラブルがあった際、いつでもリストアできるために保存しておくことが本来の目的です。共有目的のクラウドストレージでは、うっかりクラウドからデータを削除してしまった、誤って上書きをしてしまったなど、データ損失リスクが非常に高くなります。なかには「〇日以内であれば復元できる」といったサービスやバージョン管理サービスもありますが、「バックアップ」として見た時の管理が非常に繊細になり、管理者を立てたとしても、その管理者の手を煩わせてしまいます。

3.社外にデータを共有してしまう可能性がある

バックアップデータの中には、社外秘や個人情報も含まれてきますので、不本意に社外から閲覧されることは避けなければなりません。

「保管目的のクラウドストレージ」では、アクセス権が限られています。また、データ保存時に「*共通鍵暗号方式」とは別に、「*公開鍵暗号方式」を採用していることがあります。その場合、暗号鍵はローカルに保存することで、許可なくデータが復号されることを防ぎます。

「共有目的のクラウドストレージ」では、ファイル毎にアクセス権を設定できますから、不本意な閲覧を避けることはできますが、人的ミスのリスクは残ります。また、暗号鍵は「共有」するためにストレージ側に保存されます。その為、クラウドベンダーが閲覧することができますし、万が一、許可していない第三者がそのストレージにアクセスできてしまった場合、情報漏れや改ざんのリスクがあります。

以上のことから、クラウドストレージは、目的に沿って使い分けることをお勧めします。

本件に関しては、同サイト内の『磐石なバックアップ実現の為に知っておきたいクラウドストレージに関する”誤解”とは』で、その理由や違いについて詳しくご説明していますので、是非ご参照ください。

*共通鍵暗号方式/公開鍵暗号方式:5章「5-1 比較検討ポイント ー 3つのセキュリティ」に解説表を記載しています。

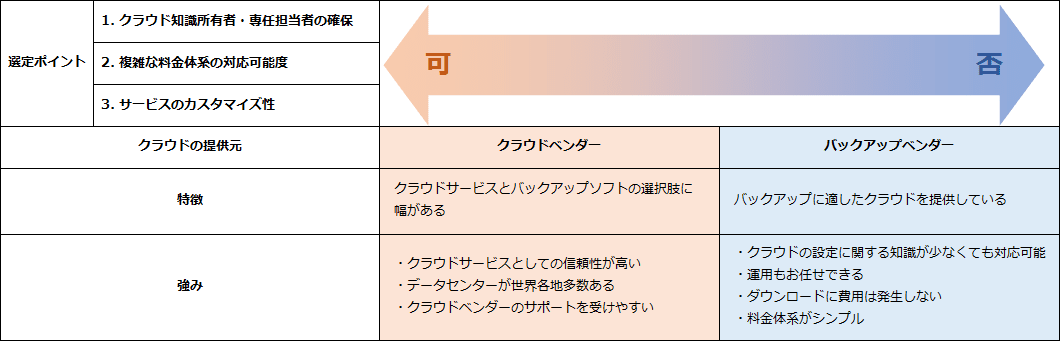

4.クラウドサービスの種類と最適な選び方

クラウドバックアップの為のクラウドサービスには2種類あります。

- クラウドベンダーが提供するクラウドサービス(*オブジェクトストレージ)

- バックアップベンダーが提供するクラウドサービス

どちらのクラウドサービスを利用するかの選び方のポイントは3つです。

ポイント1:クラウドの設定に関する知識がある人材の確保

クラウドベンダーが提供するクラウドでは、多種多様のサービスが提供されている中で、自社に適したサービスとバックアップソフトを選定、運用していくため、クラウドの設定に関する知識が必要です。反対に、バックアップベンダーはバックアップに適したクラウドを提供しているため、クラウドに関する知識が少なくとも、導入と運用が簡単に行えます。

ポイント2:複雑な料金体系でも対応可能

クラウドベンダーではサービスが豊富なだけ、CPU数やサーバーの台数単位での課金など料金体系も様々であり、且つ、複雑になりやすく、きちんと管理しておかなければ高額になりやすいです。

バックアップベンダーの場合、ダウンロード料金もなく、容量課金でのシンプルプランが多いです。

ポイント3:自社にあった細かいサービス利用の有無(サービスのカスタマイズ性)

多種多様のサービスが提供されているクラウドベンダーでは、バックアップベンダーにはないサービスを選択することができるでしょう。

優先順位は状況によって異なりますが、クラウドに関する知識を持った専任担当者がいない場合、または、そのリソースを確保できない場合は、バックアップベンダーが提供するクラウドの利用をお勧めします。そこから、対応OSやバックアップ方式など、他の条件を充てていくことで、あなたにとって最適なクラウドバックアップが決まるでしょう。

併せて、それぞれの注意点と対策案をご紹介します。

● クラウドベンダーのクラウドサービス

注意点1:CPU数やサーバーの台数単位での課金の場合があり、複雑かつ高額になりやすいです。

対策案:従量課金制(バックアップデータの容量)の選択をお勧めします。

注意点2:ダウンロードの際に別途費用が掛かります。

対策案:大きなボリューム単位ではなく、ファイル単位で細かくリストアすれば費用の節減につながります。

注意点3:クラウド上のサーバー(例:AWSのEC2)などは起動している時間で課金されます。

対策案:DRサイトなど、常時使わないサイトの電源をOFFにする電源管理ができるバックアップソフトの選定をお勧めします。

注意点4:クラウド側でDRサイトを立ち上げるには、クラウド指定形式に変換されたバックアップデータが必要です。

物理環境のフォーマットのまま保存することはできますが、DRサイト立ち上げの際に、フォーマット変換を行うことになり、RTOに時間がかかります。または、ローカルにデータをダウンロードして復元することになります。

対策案:クラウド指定形式に変換される仕組みがあるバックアップソフトの選定をお勧めします。

● バックアップベンダーのクラウドサービス

注意点1:拠点からデータセンターまでの距離があるほど、データ転送に遅延発生のリスクがあります。

対策案:回線の太さなどの環境も併せ、トライアルや*速度確認サイトなどの事前確認をお勧めします。

注意点2:クラウドベンダーのクラウドに比べ、データセンターの場所が限られます。国を跨いだ利用の場合は、*GDPRなどのデータ保護の観点からも、法律が変わることに注意が必要です。

対策案:国内のデータセンターか、海外であれば法律によるデータへの影響有無の確認をお勧めします。

注意点3:クラウドのリソースに限りがありますので、事前にDRサイトとして確保が必要な場合があります。

対策案:導入後の変更や追加可否の確認、クラウド上で業務継続を図るかの事前計画をお勧めします。

同サイト内の『法人向けクラウドバックアップサービスの選び方・おすすめ製品や相場まで徹底解説』でも詳しくご案内していますので、是非ご参考にしてみてください!

*オブジェクトストレージ:データ耐久性が非常に高く、柔軟な拡張性のあるクラウドストレージのこと。数あるサービスの中でも、コストパフォーマンスが良い為、バックアップの保存先としてオブジェクトストレージが一般的に起用される。例としてAWS:S3(Amazon Simple Storage Service)、Azure:Blob Storageなどが挙げられる。

*速度確認サイト:各ベンダーから提供されているものを利用するとより詳しく確認ができます。

*GDPR:「EU一般データ保護規則」(General Data Protection Regulation)の略称、個人データ保護やその取り扱いについて詳細に定められたEU域内の各国に適用される法令のこと。GDPRの特徴は、IPアドレス・Cookieも個人情報とみなし、ユーザーの同意になしに取得すると罰則が適用されます。日本からEUに商品やサービスを提供している企業、 EUから個人データの処理について委託を受ける企業も対象となります。

参考:『個⼈情報保護委員会』GDPR(General Data Protection Regulation:一般データ保護規則)

5.クラウドバックアップの比較検討ポイント3つ

クラウドサービスの種類に関わらず、クラウドバクアップにおける共通のポイントをご案内します。

5-1 比較検討ポイント その1 – 3つのセキュリティ

クラウドサービスを利用する際、セキュリティに関する着目点は3つあります。

ポイントを押さえて正しく選べば、クラウドバックアップは安全なバックアップ方法になります。

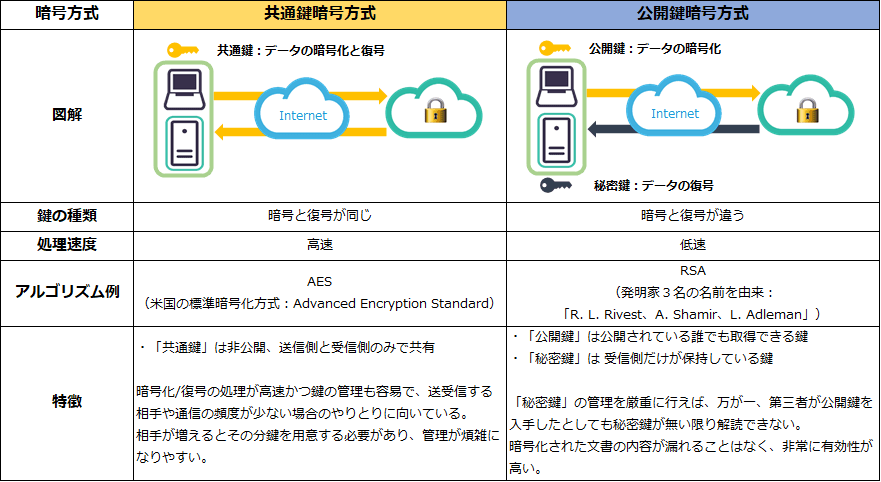

1)暗号鍵の保管場所はローカル、ローカル以外ではデータが暗号化されていること

*SSL/TLSの暗号化によってデータ転送し、暗号化した状態でクラウドへ保管されることが重要です。

セキュリティが堅固になり、情報が盗み取られることを防止します。SSL/TLSは ※「共通鍵暗号方式」と「公開鍵暗号方式」の両方の仕組みを併用し、それぞれの欠点を補っています。

ここで、押さえておきたい点は2つです。

1:復号するための『鍵』は ローカル に保存される

2:ローカル機器以外ではデータが常に暗号化状態にあること

なかには、ファイル『共有』の為に、復号する「鍵」がクラウド上に保管される場合があります。ローカル機器以外の場所でデータが暗号化されていない事と同様に、第三者に情報が閲覧されるリスクがあります。その為、復号する「鍵」の保管場所とデータが「暗号化されている場所」に注意が必要です。

* SSL/TLSとは、一対の機器の間でデータを暗号化して送受信する仕組みのこと。SSLの脆弱性を解決し生まれた次世代規格がTLS。実際はTLSでも「SSL」や「SSL/TLS」と表記されていることがある。

※共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式の概要

2)データのログが残る

データのログが残るサービスを起用していることも、高いポイントです。

ログにはいくつかの種類がありますが、ログインログや操作ログなどが一般的です。

・ログインログ:「いつ・どこから・どの端末を使ってログインしたか」

・操作ログ:「いつ・だれが・どのファイルを操作したか・ダウンロードしたか」

万が一、情報が漏えいした場合や情報の改ざんがあったとしても、ログが残っていれば、後から検証することもできるため、操作履歴を追える仕組みがあることは非常に重要になります。

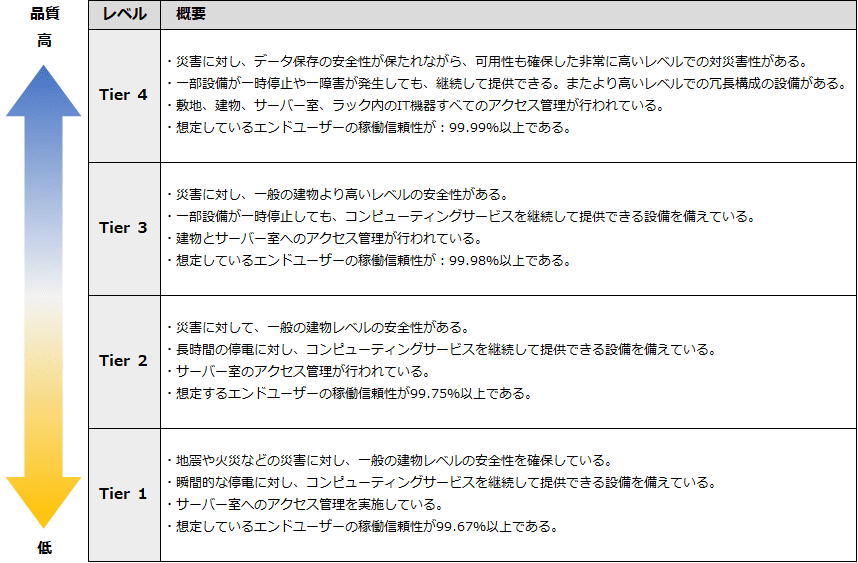

3)データセンターのセキュリティ、※ティア(Tier)レベルが自社の水準に適しているか

Tierとは、データセンターの品質を付帯設備の冗長性などによって評価・格付けする基準のことです。

データセンターはこの指標に沿って設営され、数値が高いほど、自然災害はもとより冗長化や自家発電などの対策、設備が充実しています。

※Tier1からTier4まで4段階の評価レベルがあり、数値が大きいものほど品質が高いことを表します。

もともと、アメリカの民間団体による「Uptime Institute」によって定められましたが、日本の実情が考慮されていなかったため、日本データセンター協会が「データファシリティスタンダード」という日本独自の基準を作りました。

5-2 比較検討ポイント その2 – 転送回線の負荷を軽減する2つの機能

次に、転送回線の帯域も考慮する必要があります。

データ量が多く負荷がかかれば、回線を圧迫し、バックアップが終わらない、業務に支障をきたし生産性が下がるといった影響があります。対策として2つの機能が挙げられます。

1)重複排除機能により、複数の同一データを省いて転送負荷を軽減

重複排除とは、バックアップの際に対象データを解析し、重複データを自動的に検出して排除する仕組みです。「デデュプリケーション(De-duplication)」「デデュープ」などと表現されることもあります。転送するデータ量が少なければ、回線の圧迫も避けられ、ひいては、リストアの時間短縮にもつながります。

2)帯域制御機能により、回線の交通整理でデータ転送の遅延・停止を防止

帯域制御とは、パケットの種類毎に、使用可能な回線容量(通信速度)を制限することです。

例えば、バックアップデータの転送帯域幅を業務終了後や週末に集中させ、業務時間帯には帯域幅を制限するなど、いわゆる転送回線の交通整理ができれば、データ転送の遅延や停止を防げます。

5-3 比較検討ポイント その3 – BCP対策を強化するサービス

最後に欠かせないのが、BCP対策に関するサービス内容です。

災害によってオンプレミスのシステムが破損してしまった場合、復旧まで時間がかかります。クラウド上の仮想サーバーで業務が継続できれば、業務停止時間 “ゼロ” も可能になるでしょう。ただし、サービスによっては、平常時も仮想サーバーの電源をONにしておくため、費用がかさみますので、その場合は、電源管理ができるか確認しておきましょう。他にも、クラウド上のバックアップデータを仮想マシンとして起動することで業務継続が可能になる「インスタントVM」という方法もあります。どのようなBCP対策サービスが、自社に適しているかクラウドバックアップサービスを選定する際の検討ポイントとなります。

6.バックアップ方式と推奨ケース

それでは、『バックアップ』としての方式と推奨ケースを見ていきましょう。

クラウドを利用したバックアップ方式は、バックアップソフトやクラウドサービスの内容によりさまざまですが、下記2点を基準に5つの方式を挙げています。

- バックアップデータの保管場所:オンプレミスとクラウドの両方、または、クラウドのみ

- クラウドのタイプ:クラウドストレージ、または、クラウドの仮想サーバー(クラウドバックアップ)

| 方法 | データ保護の可用性 | RTO | 災害対策:データの保全 | 災害対策:業務継続 | 推奨ケース |

|---|---|---|---|---|---|

| クラウドやWANの障害が バックアップや復旧に与える影響 | 業務マシンが障害発生した際、 稼働系システムでのデータ復旧時間 | 災害発生の影響によるデータ損失 | 災害発生時の業務継続性 | ||

| 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ・現在オンプレミスでバックアップしている ・データを確実に保護していきたい ・担当者の負荷を抑えたい |

| オンプレミスでバックアップしたデータを クラウドストレージにステージング(転送) | 影響はない オンプレミス内で対応できる | 比較的早く対応可能 オンプレミス内で解消できる | 影響はない クラウドにデータが保全されている | 継続できない クラウド側で稼働できない | |

| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ・現在オンプレミスでバックアップしている ・データを確実に保護していきたい ・担当者の負荷を抑えたい ・災害時に業務を継続したい |

| オンプレミスでバックアップしたデータを クラウドサーバーにレプリケーション(複製) | 影響はない オンプレミス内で対応できる | 比較的早く対応可能 オンプレミス内で解消できる | 影響はない クラウドにデータが保全されている | 継続可能 クラウド側で稼働できる | |

| ▲ | ▲ | 〇 | ▲ | ・資産を増やしたくない ・初期費用を抑えたい ・バックアップや復旧に時間を用意できる ・社外端末も保護したい ・担当者の負荷を抑えたい |

| オンプレミスからクラウドストレージに 直接バックアップ | 影響がある 相互転送に時間がかかる | 時間がかかる データ量が多く速度低下などの影響を受ける | 影響はない クラウドにデータが保全されている | 継続できない クラウド側で稼働できない | |

| ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | ・資産を増やしたくない ・初期費用を抑えたい ・バックアップや復旧に時間を用意できる ・災害時に業務を継続したい ・社外端末も保護したい ・担当者の負荷を抑えたい |

| オンプレミスからクラウドサーバーに 直接バックアップ | 影響がある 相互転送に時間がかかる | 時間がかかる データ量が多く速度低下などの影響を受ける | 影響はない クラウドにデータが保全されている | 継続可能 クラウド側で稼働できる | |

| ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | ・資産を増やしたくない ・初期費用を抑えたい ・バックアップや復旧に時間を用意できる ・災害時に業務を継続したい ・社外端末も保護したい ・担当者の負荷を抑えたい |

| 業務サーバーからバックアップサーバーに クラウド内でバックアップ | 影響がある 復旧できない、または、時間がかかる | 時間がかかる 復旧できない、または、時間がかかる | 影響はない クラウドにデータが保全されている | 継続可能 クラウド側で稼働できる |

ポイント1.オンプレミスにもデータを保管することで、バックアップと復旧をスムーズにする

バックアップ先を2か所以上設定する事は、依存率を下げ、あらゆる障害の回避率を上げてくれます。

その為、クラウドだけで運用することは、クラウドの障害や、WANの障害を大きく被り、バックアップが正常に終わらないリスクが非常に高くなります。オンプレミスにもバックアップデータがあれば、そのような事態は回避できます。

※バックアップデータの理想的な取得方法として「3-2-1ルール」があります。

詳しくは同サイト内で「クラウドストレージに関する“誤解”」について記載した記事、3章の『Tips これを押さえれば何とかなる!? データ保護の基礎知識「3-2-1ルール」』をご参照ください。

ポイント2.クラウドバックアップは、クラウド上の仮想サーバーで災害時の業務継続ができる

クラウドへのバックアップデータの保管は、オンプレミスでの災害時に殆どの場合データを保護できます。その為、DR(災害復旧)としては、比較的早い復旧が可能です。しかし、BCP(業務継続)の視点で見た場合は、クラウド上に仮想サーバーがあるクラウドバックアップが適切です。仮想サーバーを業務サーバーとして稼働させることができるからです。

方式別推奨ケースもご案内していますが、理想的なバックアップ方式は、災害時にクラウド上で業務継続ができるオンプレミスでのバックアップも取り入れた『クラウドバックアップ』でしょう。

それでは、バックアップベンダーが提供する具体的なサービスをご紹介します。

7.おすすめの クラウドサービス と クラウドへのバックアップソフト

バックアップベンダーであるArcserveが提供するクラウド(Arcserve Business Continuity Cloud)は、4つのポイントでインターネット経由でもしっかりデータ保護・複製しますので安心です。

① Tier Ⅳ 相当(一部 Tier Ⅲ 相当)の高いセキュリティ・耐災害性を持つデータセンターで運用しています。

② データの転送時は TLSで暗号化、保存時は AES 256 で暗号化するため、安全に転送・保存します。

③ ネットワーク障害など転送失敗時は自動リトライし、回線復帰後は未送信分の転送を再開します。

④ フルバックアップ転送は初回のみ、2回目以降は増分だけを圧縮転送。さらに帯域制御機能で日中業務への影響を軽減します。

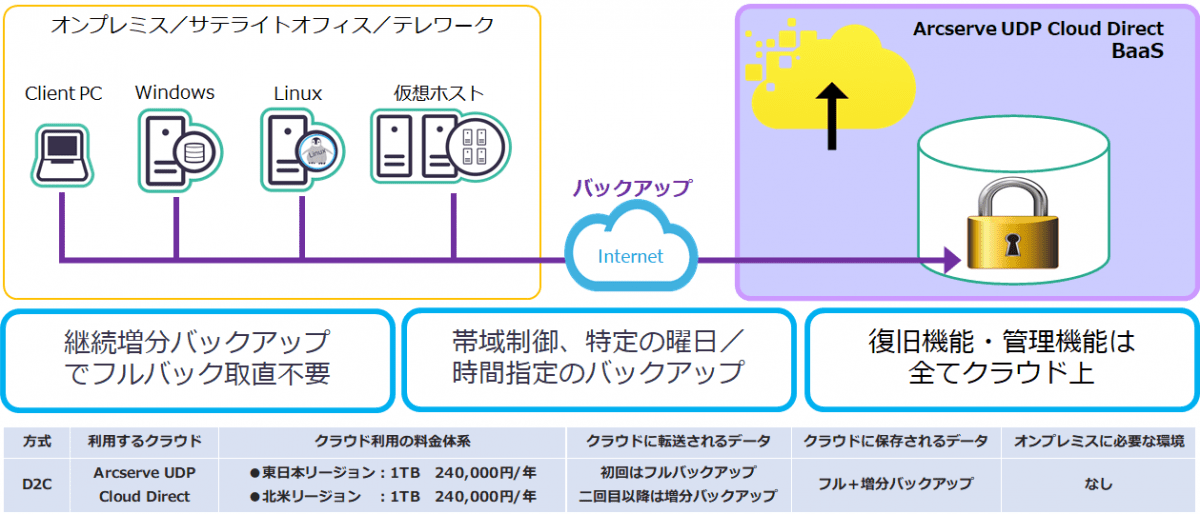

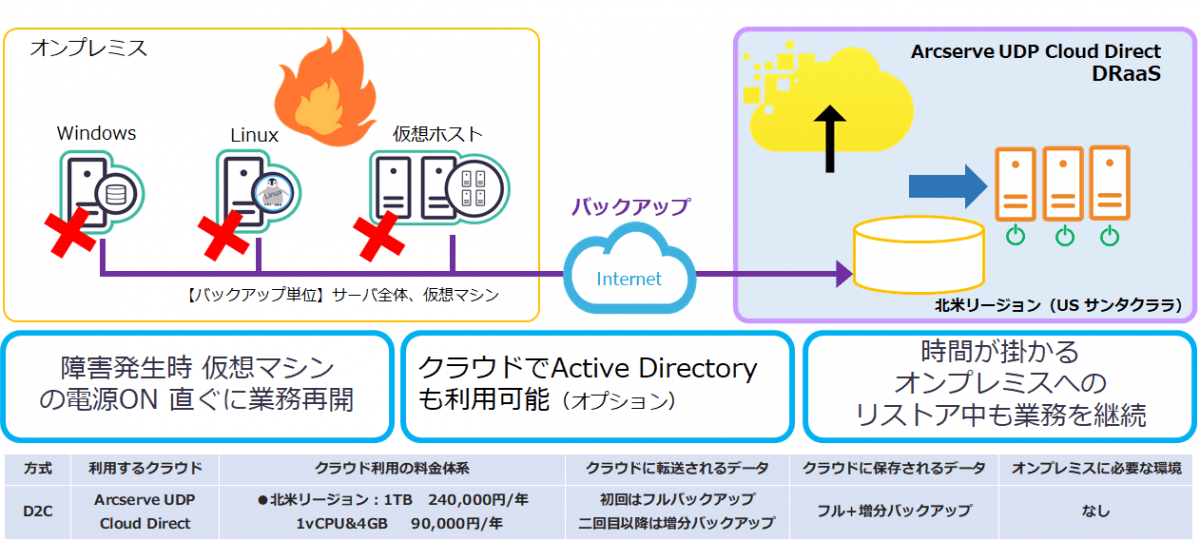

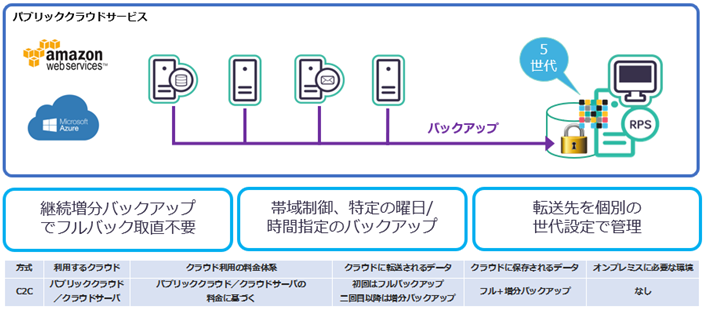

7-1 クラウドサービス:Arcserve UDP Cloud Direct

オンプレミスに資産を持たず直接クラウドへバックアップします。ご契約前にBaaS(Backup as a Service)か、DRaaS(Disaster Recovery as a Service)かを選択します。

※参考資料:Arcserve UDP Cloud Direct ご紹介プレゼンテーション

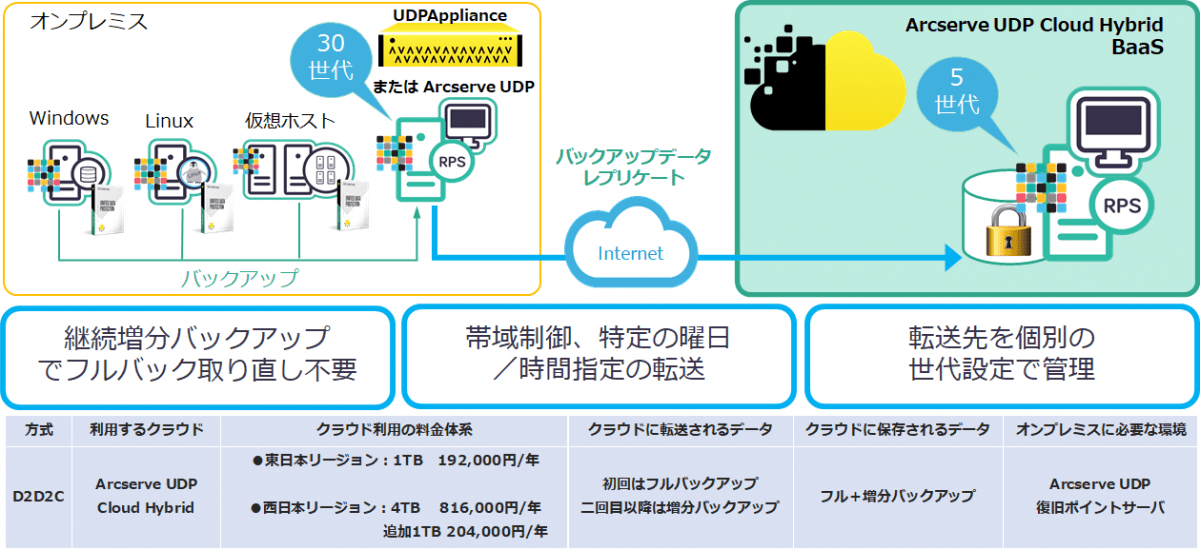

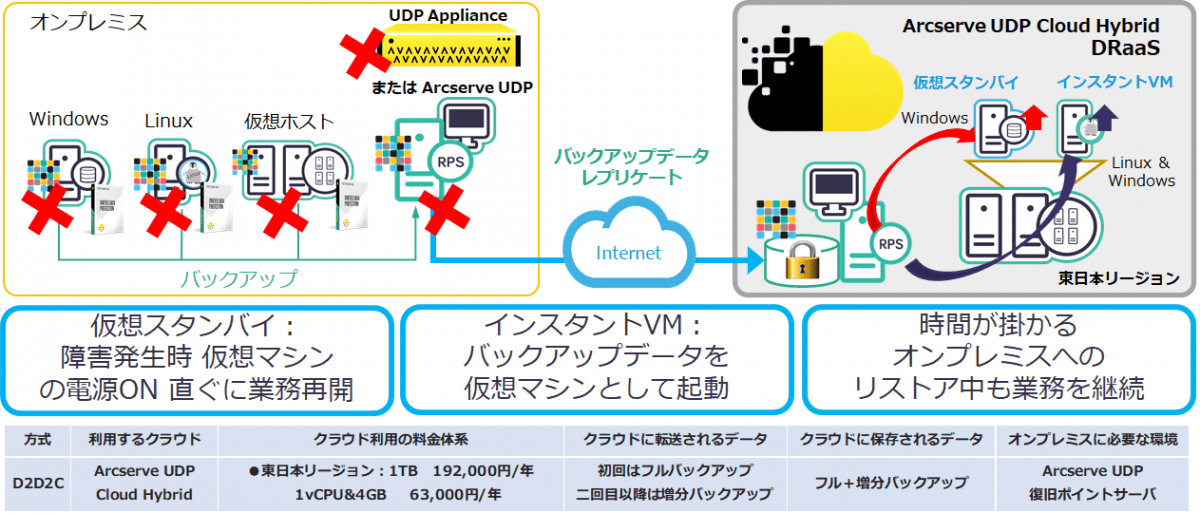

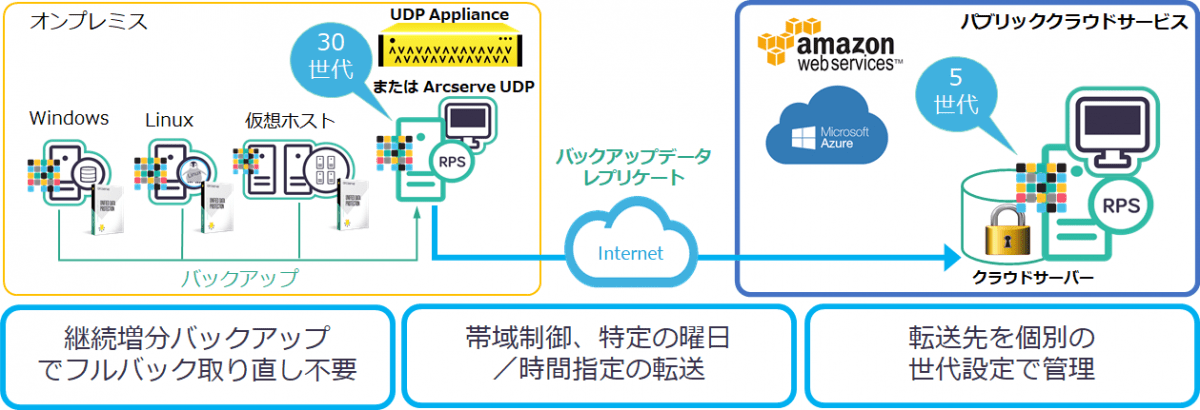

7-2 クラウドサービス:Arcserve UDP Cloud Hybrid

オンプレミス側でArcserve UDPまたは Arcserve UDP Appliance でバックアップを取得し、Arcserveクラウドへ二次保管します。ご契約前にBaaS(Backup as a Service)か、DRaaS(Disaster Recovery as a Service)かを選択します。

※参考資料:Arcserve UDP Cloud Hybrid ご紹介プレゼンテーション

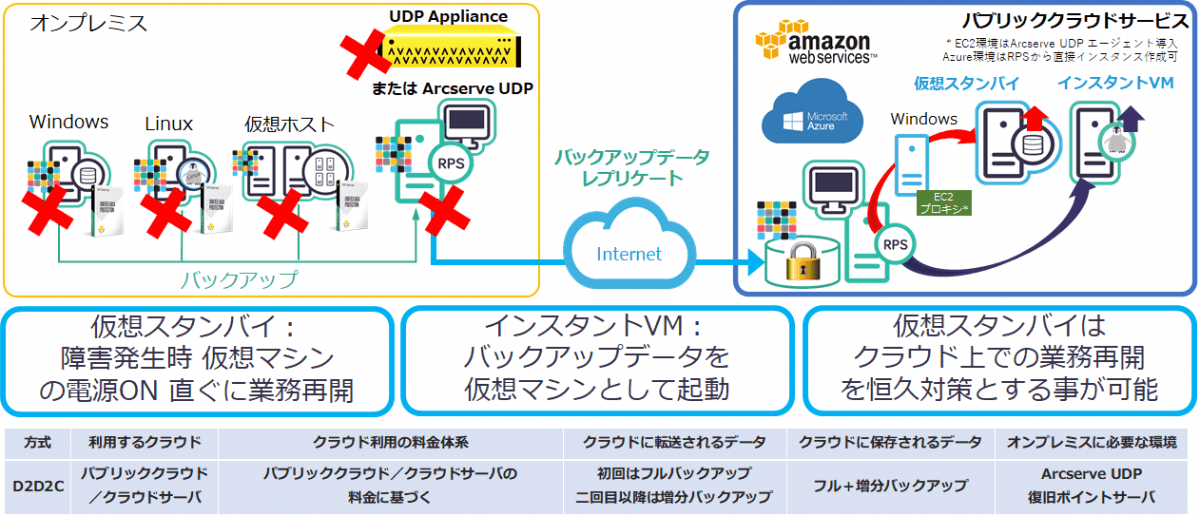

7-3 バックアップソフト:Arcserve UDP

Arcserve UDP の RPS (復旧ポイントサーバ)または、 Arcserve UDP Appliance のバックアップデータをパブリッククラウドサーバーへ2次保管します。オンプレミスにサイト障害が発生した際に、パブリッククラウド上の仮想スタンバイ&インスタントVM を使って業務継続を可能にします。

※参考資料:Arcserve Unified Data Protection 8.x のご紹介

※対応するパブリッククラウドサービスは動作要件をご確認ください。Arcserve Unified Data Protection 8.X 動作要件

・Arcserve UDP の RPS でバックアップデータをパブリッククラウドへ転送

・Arcserve UDP の RPS でバックアップデータをパブリッククラウドへ転送+災害対策用VMの起動

・パブリッククラウド サーバーのバックアップ

パブリッククラウドを利用したサーバーなどを同じパブリッククラウド内でバックアップを行うことができます。また、上記と同様にパブリッククラウドに「仮想スタンバイ」や「インスタントVM」を利用してバックアップ対象を起動することもできます。

ここでは、クラウドを利用した代表的なサービスをご案内いたしました。

各製品のQ&Aも公開されていますので、ご参考にしてみてください。

Arcserve UDP Cloud Direct よくある質問と回答Arcserve UDP Cloud Hybrid よくある質問と回答クラウドサービスの規約関連情報

まとめ

クラウドバックアップには4つの効果がありました。

| 効果 | 詳細 |

| 1.コスト節減 | 初期費用が節減できる |

| 運用経費を節減できる | |

| 2.運用負荷の軽減 | サーバーの保守・メンテナンスが不要 |

| バックアップ先容量の拡張手続きが容易 | |

| 3.災害対策 | BCP・DRを強化できる |

| 4.バックアップデータの保護 | ランサムウェアの対策として有効 |

| データ損失による復旧リスクを回避する | |

| 社外端末のデータを保護できる |

そして、クラウドの提供元には2種類ありました。

・クラウドベンダーが提供するクラウド

お勧めのケース:クラウドの設定に関する知識を持った担当者がいる場合

特徴:多種多様なクラウドサービスを提供し、サービスとバックアップソフトを幅広く選定できる

・バックアップベンダーが提供するクラウド

お勧めのケース:クラウドの設定に関する知識を持った担当者がいない場合

特徴:バックアップに適したクラウドを提供し、バックアップ機能とセット利用で簡単に速く導入できる

最後にもう一度、クラウドバックアップとはコストも手間も抑え、クラウド基盤上の仮想サーバーへ大切なデータを複製・保管するバックアップ方法です。有事には仮想サーバーで業務継続が可能であり、SSL/TLSの暗号化であれば情報の流出からデータを守ります。バックアップベンダーが提供するクラウドサービスなら、専任担当者がいない、クラウドに関する知識が少ないといった場合でも導入・運用が可能です。

また、オンプレミスとクラウド両方にバックアップデータを保存することで、データ保護は強固になります。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

この記事が、クラウドバックアップ導入を検討されるための情報として、お役に立てれば幸いです。

同サイト内の『法人向けクラウドバックアップサービスの選び方・おすすめ製品や相場まで徹底解説』も、是非、ご一読ください。

コメント