「バックアップ管理とは、具体的にどのような管理なのか?」

「バックアップ管理は今すぐやるべき?」

データを保護したり、バックアップをしたりする重要性は理解している人でも、バックアップ管理については上記のような疑問を感じることがありますよね。

バックアップ管理とは、明確に定義される状態はありませんが、基本的には以下の内容を指します。

| バックアップ管理とは |

| バックアップデータの保存場所や保存期間などのルールを制定し バックアップデータを正しく管理すること |

バックアップ管理を行うべきメリットとして、以下のような点があります。

- バックアップに関するヒューマンエラーのリスクの減少につながる

- バックアップデータの保管コストを適正化できる

反対に、正しいバックアップ管理を行わない場合、以下のようなトラブルが発生するリスクがありますも。

|

バックアップデータを最大限活用するためには、すべての企業が今すぐにバックアップ管理を行うべきだといえるでしょう。

上記のような事態を避けるために、この記事ではバックアップ管理について詳しく解説します。

| この記事を読むとわかること |

|

この記事を読めば、バックアップ管理について理解でき、正しくバックアップデータの管理ができるようになりますよ。

ぜひ、ご覧ください。

目次

1. バックアップ管理とは「バックアップデータの保存場所や保存期間を正しく管理する」こと

冒頭でもふれたように、バックアップ管理とは「バックアップデータの保存場所や保存期間などルールを制定し、バックアップデータを正しく管理すること」です。

バックアップ管理をしていない企業とバックアップ管理をしている企業には、以下のような違いがあります。

| バックアップ管理をしていない企業 |

|

バックアップ管理をしている企業 |

|

このように、バックアップ管理の有無は、企業に迅速な対応が必要となるトラブル発生時に特に大きく影響します。

有事の際にトラブル解決を早めるためにも、バックアップ管理は非常に重要といえるでしょう。

バックアップ管理するには、バックアップデータをただ保管するだけではなく、バックアップデータについて

|

などのルールを設けることで、バックアップデータを効率的に管理することが可能となります。

また、常にバックアップデータが使用可能な状態にあることを確認することも、バックアップ管理の一環です。

バックアップは取るだけではなく、常に迅速にデータを復元できるようにすることが重要です。

正しいバックアップ管理を行い、常に必要なデータを復元できるように備えておきましょう。

2. 全企業がやるべき「バックアップ管理」が重要な3つの理由

バックアップ管理とは何かについて理解したところで、「どのような企業が行うべきなの?」と疑問を持つ人もいるかもしれません。

結論から言うと、バックアップ管理はすべての企業がやるべき管理です。

その理由は、以下の3つです。

| 企業がバックアップ管理をするべき3つの理由 |

|

この章では、バックアップ管理をすべての企業がやるべき理由について、詳しく解説します。

2-1. データの復旧を迅速に行える体制を整えるため

前述の通り、バックアップ管理を行う最大の目的は、有事の際に迅速にデータの復旧を行える体制を整えることです。

バックアップ管理を行うことで、

|

ようになります。

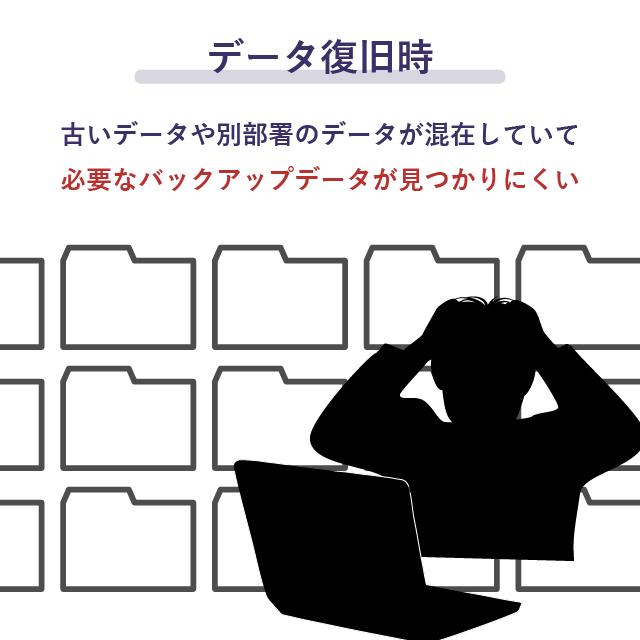

逆に、バックアップデータの管理をしていない企業は、

- バックアップデータが煩雑化し、必要なバックアップデータがどれかわからなくなる

- バックアップデータを復旧するための時間が必要以上にかかり、機会損失が大きくなる

- バックアップデータが破損し、データの復旧ができなくなる

といったリスクが発生します。

その結果、以下のように企業は社会的信用を失ったり、経済的損失を受けたりしてしまうのです。

| バックアップやデータ復旧の失敗によって企業が負う損失の一例 |

|

データ管理を行うことで、 データの復旧を迅速に行えるようになり、上記のような損失を防ぐことができます。

2-2. バックアップに関するヒューマンエラーのリスクを減らすため

正しいバックアップ管理を行うことで、バックアップに関するヒューマンエラーのリスク減少につながります。

詳しくは「3-2. バックアップルールを制定する」で解説しますが、バックアップ管理では、バックアップに関する運用ルールを制定します。

運用ルールのなかに「バックアップの取得やデータ復元を行うときにチェックする項目」を設けておくことで、以下のようなヒューマンエラーの減少が期待できます。

| バックアップの取得やデータ復元に関するヒューマンエラーの例 |

|

ヒューマンエラーを防ぐためには、操作を実行する前にチェックするしかありません。

バックアップ管理を行い運用ルールを制定することで、チェックするポイントを最適化し、チェック漏れやミスを減らすことが可能です。

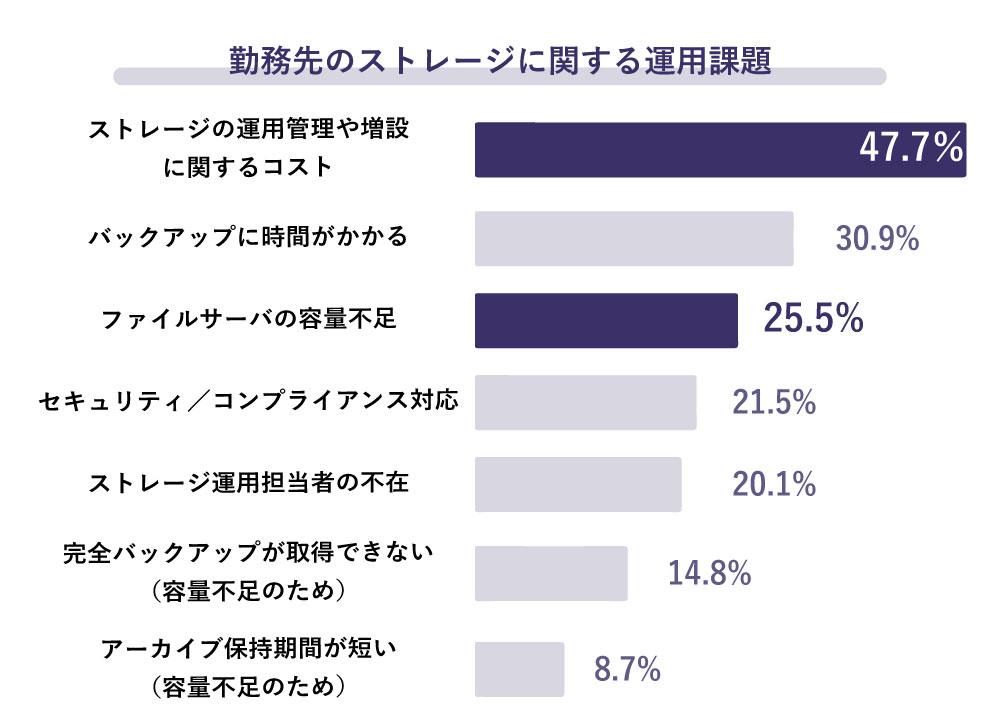

2-3. バックアップデータが増加するとデータの保管コストが増加するため

正しいバックアップ管理は、データの保管コストの最適化につながります。

企業が扱うデータの量は年々増加しており、それに伴いバックアップデータもサイズアップしています。

バックアップ管理をしなければ、バックアップデータは増え続け、数年でデータがストレージ容量を圧迫することもあり得ます。

データがストレージ容量を圧迫した結果、容量を増やすために追加のストレージを契約したり、増設をしたりする必要があり、データの保管コストが増大するでしょう。

あるWebメディアの調査によると、ファイルサーバの運用課題として約半数の企業がコスト面を、約25%の企業が容量不足を挙げています。

参考:企業のストレージ事情 やはり気になるのは「ファイルサーバ」と「バックアップ」

バックアップ管理を行うことで、

- 最適化されたバックアップデータを保管する

- 不要なバックアップデータを削除する

ことが行われ、データの保管コストの削減・最適化を実現できます。

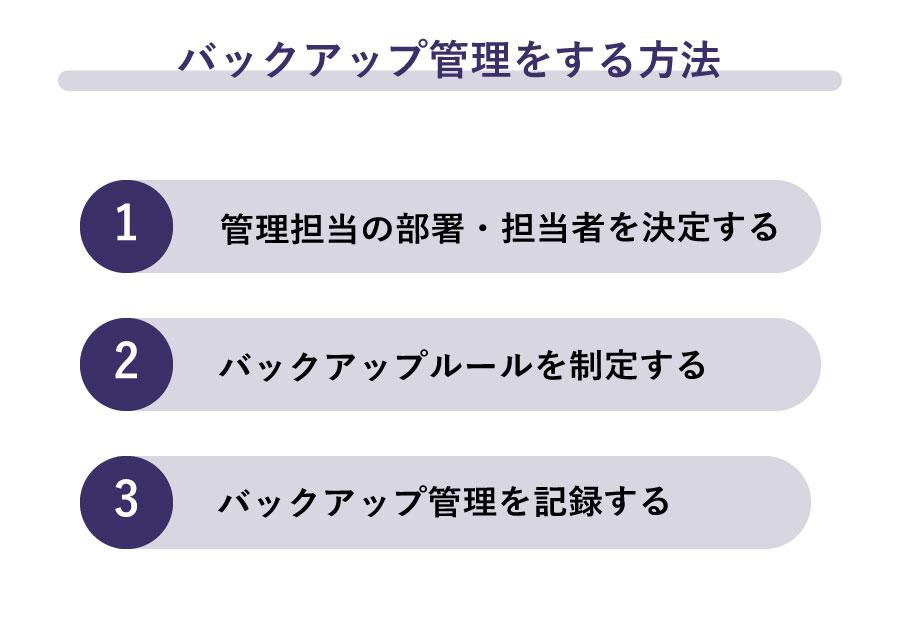

3. 【実践的】バックアップ管理をする方法3STEP

前章までで、バックアップ管理の概要や必要性については理解できたかと思います。

ここからは、具体的にバック管理をする方法について解説していきます。

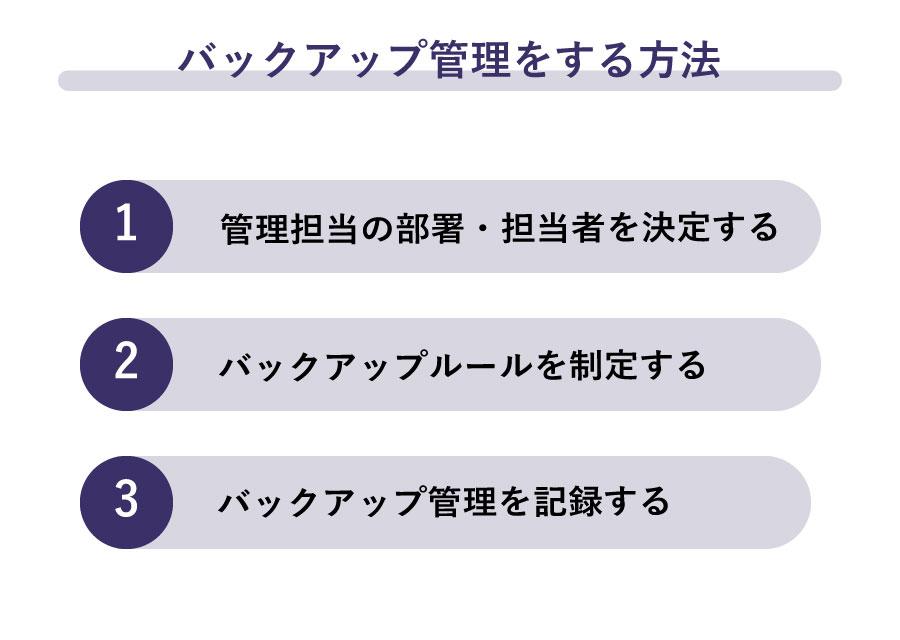

バックアップ管理は以下の3ステップで実践できます。

それでは、それぞれの工程について詳しく解説していきます。

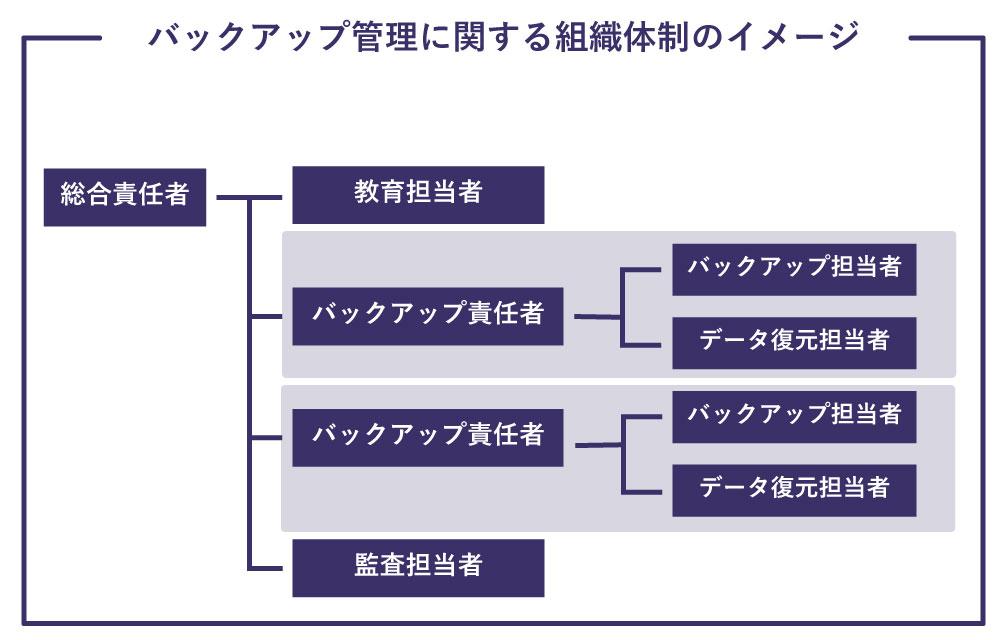

3-1. 管理担当の部署・担当者を決定する

まずは、バックアップ管理を行う担当の部署や担当者を決定しましょう。

担当者や責任者を明確にしておくことで、

- 誰に指示を仰げばいいのか

- データ復旧に関して、誰に許可をとればいいのか

など、社員が迅速に判断できるようになり、データ復旧が早まります。

具体的には、

- バックアップデータを管理・運用する総合責任者

- 社員への教育担当者

- 他部署のバックアップ運用を管理する監査担当者

- 各部署のバックアップ責任者

- 各部署のバックアップを行う担当者

- 各部署のデータの復元を行う担当者

などを明確にしておきましょう。

管理責任者や担当者を明確にすることは、実用的なバックアップ管理を行うために重要な工程です。

3-2. バックアップルールを制定する

バックアップに関する担当者が決まったら、運用上のバックアップルールを制定しましょう。

運用上のルールを決めることで、データを復旧させるときに、迅速に目的のデータを見つけることに役立ちます。

また「2-2. バックアップに関するヒューマンエラーのリスクを減らすため」でもふれたように、ヒューマンエラーの防止につながります。

バックアップルールでは、バックアップするファイルについて具体的に以下のようなポイントをルールとして制定します。

| バックアップ管理を行う際に制定するべきルール |

|

ルールの内容について、詳しくは次章「4. バックアップ管理をするうえで決めるべきバックアップルール」で解説します。

3-3. バックアップ管理を記録する

実際にバックアップを取得したら、記録を残していきましょう。

バックアップ管理の記録がない状態では、担当者の不在時や退職後に、ほかの社員がバックアップの現状を把握できなくなってしまいます。

一般的に、バックアップ管理は

- ExcelやGoogle スプレッドシート

- バックアップソフトの管理機能

などで行われます。

使用しているバックアップソフトに十分な管理機能がない場合は、Google スプレッドシートなどに手入力で管理しましょう。

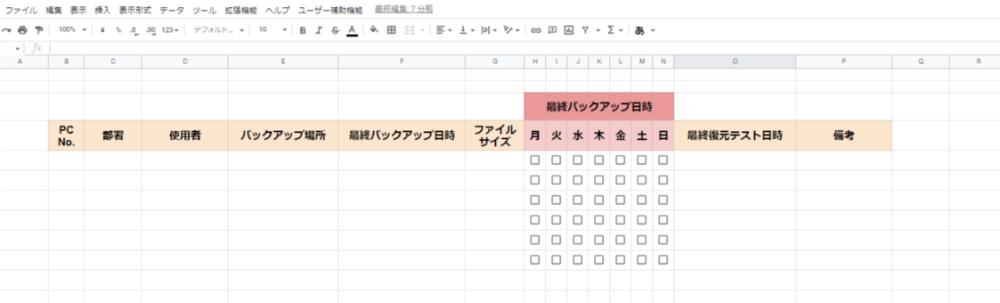

以下はバックアップ管理台帳の参考例です。

バックアップ管理台帳では、

- PC No.

- 使用部署

- 使用者氏名

- バックアップデータの保管場所

- 最終バックアップ日時

- ファイルサイズ

- 最終復元テスト日時

などを記録します。

上記のような記録があることで、担当者以外でも必要なバックアップデータに迅速にアクセスすることが可能になります。

4. バックアップ管理をするうえで決めるべきバックアップルール

前章で、「バックアップに関する担当者が決まったら、運用上のバックアップルールを制定しましょう。」と解説しました。

では、具体的にはどのようなルールを制定すればよいのでしょうか。

この章では、バックアップ管理を行う際に制定するべきルールを紹介します。

| バックアップ管理を行う際に制定するべきルール |

|

それでは、それぞれのルールについて詳しく解説します。

4-1.バックアップ対象データの分類ルール

バックアップ管理では、バックアップするデータを洗い出し、各データを分類します。

業務で使用するデータには、

- ドキュメントファイル

- 電子メール

- 添付ファイル

- ブラウザのキャッシュデータ

- ネットワークの構成ファイル

- ログ

など、様々なものがあります。

これらのデータをすべて平等にバックアップした場合、データサイズは膨大なものとなり、データ復旧に時間がかかってしまいます。

その結果、データ復旧の遅れによって生じる機会損失が増大してしまう可能性もあるでしょう。

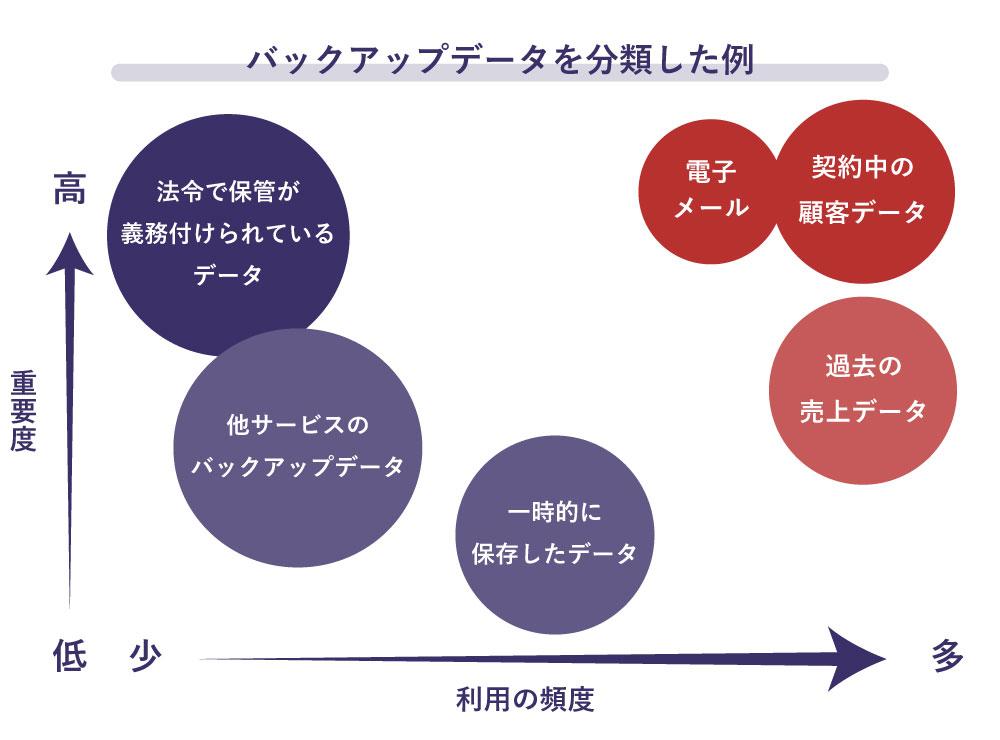

そこで、あらかじめデータを重要度や利用頻度に基づいて分類する必要があります。

以下は、バックアップするデータを分類した例です。参考にしてください。

バックアップデータの分類は、

| バックアップの頻度 | 毎日・1週間単位・1ヶ月単位 など |

| バックアップの方法 | フルバックアップ・差分バックアップ・増分バックアップ |

| バックアップデータの保存期間 | 日単位のデータは7日間・週単位のデータは4週間・月単位のデータは6ヶ月 など |

などを決定する根拠となります。

バックアップの頻度や方法については、こちらの記事も参考にしてください。

「バックアップの頻度はどれくらい?|バックアップ方法や保存先を解説」

4-2. バックアップデータの保管媒体に関するルール

取得したバックアップデータを、いつでも利用できるように安全に保管することもバックアップ管理の役割です。

安易に保管媒体を決めると、

- ヒューマンエラーによる情報流出

- サーバーダウンや自然災害による情報消失

- マルウェア感染によるデータ改ざん

などのリスクが増加してしまいます。

保管媒体に関するルールでは、どのデータをどの保管媒体に保存するかを決定します。

バックアップデータの保管媒体には、以下のようなものがあります。

- 外付けHDD

- NAS

- ファイルサーバー

- クラウドストレージ

詳しくは「5-3. 複数の場所でバックアップデータを保管する」で解説しますが、リスク回避のためには、遠隔地を含めた複数の場所に保存するのが効果的です。

バックアップデータを安全に管理するためにも、保管媒体に関するルールは周知徹底しましょう。

4-3. バックアップファイルの命名ルール

バックアップを手動で行う場合など、ファイルに命名が必要な場合は、あらかじめ命名ルールを指定しておきましょう。

命名ルールを指定しておかないと、

- バックアップデータが重複する

- 最新のバックアップデータが特定できなくなる

- ほかの社員がバックアップデータを特定できなくなる

などのトラブルが発生し、バックアップ管理が困難になります。

命名ルールは、例えば

| backup_コンピューター名_yyyymmdd |

のように、バージョンが分かりやすく、重複しないファイル名が最適です。

5. バックアップ管理をするときの注意点

実際にバックアップ管理をする方法について理解したところで、バックアップ管理をする上での注意点も気になりますよね。

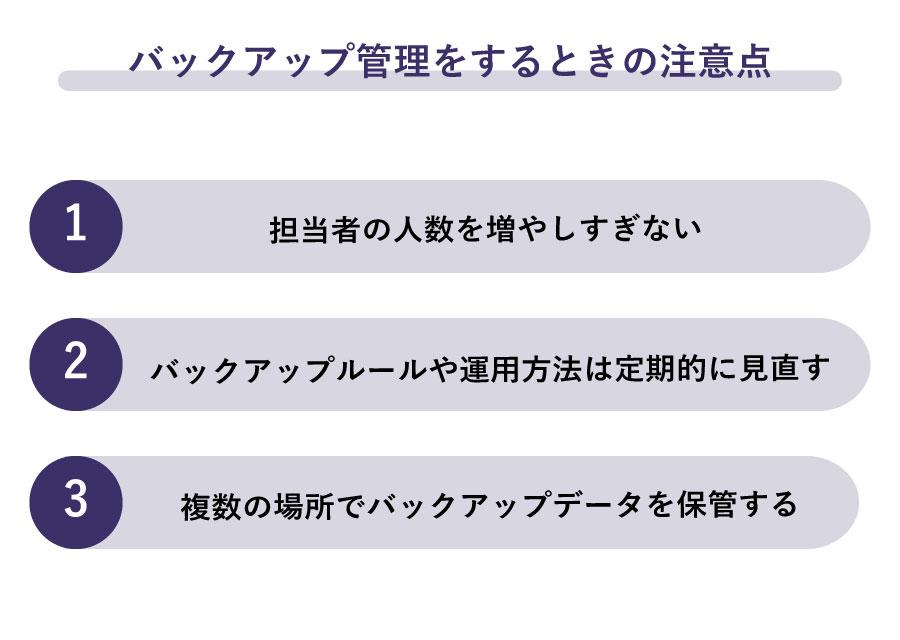

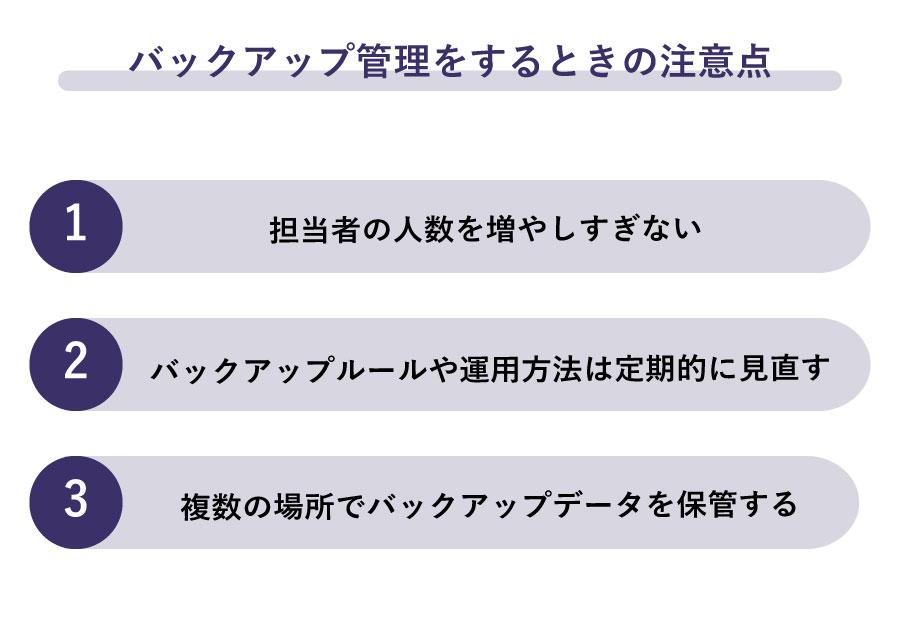

バックアップ管理をするときには、以下の点に注意してください。

ここからは、それぞれの注意点について詳しく解説します。

5-1. 担当者の人数を増やしすぎない

バックアップ管理に携わる担当者の数を増やしすぎると、責任の所在があいまいになり、バックアップ管理が困難になります。

特にデータ復元に関する担当者の数には注意が必要です。

多くの社員が自由にデータの復元をできる状態にしておくと、誰がいつ、どのデータを復元したのかわからなくなってしまいます。

バックアップ管理の担当者は、人数を限定することがポイントです。

5-2. バックアップルールや運用方法は定期的に見直す

バックアップルールや実際の運用方法は定期的に見直し、最適化しましょう。

特に、以下のポイントに注目して見直すことを推奨します。

- バックアップルールは周知徹底されているか

- バックアップは適切に行われているか

- 保存されているバックアップデータは、スムーズに取得できるか

- 取得したバックアップデータを利用して、問題なく復旧できるか

- データ復旧にかかる時間は想定内か

ルールや運用方法が、実態と乖離していないかを確かめるためにも、定期的な見直しを実施しましょう。

5-3. 複数の場所でバックアップデータを保管する(3-2-1ルール)

「4-2. バックアップデータの保管媒体に関するルール」でもふれたように、バックアップデータは、複数の場所で保管しましょう。

外付けHDDやクラウドストレージなど、外部の記憶媒体にはそれぞれ異なるデータ消失リスクがあります。

そのため、複数の場所で保管することでデータ消失リスクを最小限に抑えることが可能です。

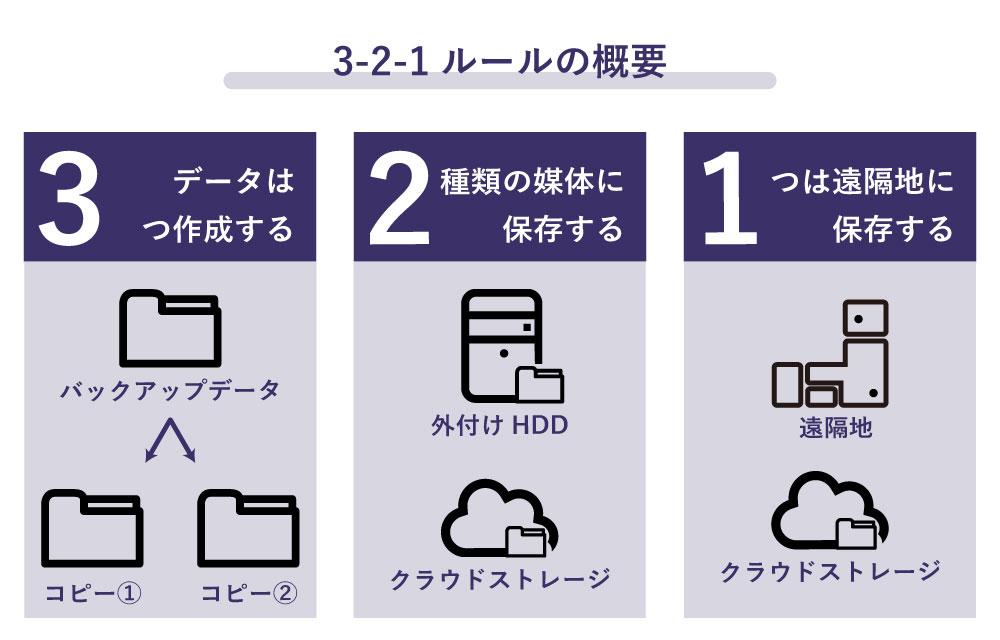

データ消失リスクを抑えるバックアップ方法に、「3-2-1ルール」という有名なガイドラインがあります。

このガイドラインを適用することで、

- 外部記憶媒体の不具合によるデータ消失

- 悪意ある第三者からのサイバー攻撃

- 災害による外部記憶媒体の破損

などが発生した場合でも、バックアップデータを維持することができます。

「3-2-1ルール」の内容は、以下の通りです。

外付けHDDなどの外部記憶媒体とクラウドストレージなど、複数の場所でバックアップをとっておけば、有事の際も安心です。

| バックアップに関する悩みはアークサーブにご相談ください |

アークサーブのソリューションには、以下のような特徴があります。 ◆環境を問わず使えるバックアップとリカバリー アークサーブのソリューションでは、以下のように使用環境を問わずバックアップとリカバリーが可能です。 ◆災害時にも迅速にデータの復旧が可能 Arcserve UDPは、災害発生時に必要なバックアップデータを素早く復旧できます。 オンプレミス環境では障害が発生した場合、サーバー復旧作業に時間と人員が必要です。そのためバックアップデータを復旧するまで何時間もかかるケースも珍しくありません。 『Arcserve UDPなら、「OS・アプリ・データ」といったシステム全体を丸ごと元に戻すベアメタル復旧による迅速な復旧が望めます。』 ◆データレプリケーションソリューションも完備 Arcserve Replication なら、リアルタイムで複数のサーバーにデータを構築するレプリケーション機能が利用可能です。 アークサーブのソリューションは、様々なトラブルから顧客のデータを保護します。 |

6. まとめ

この記事では、バックアップ管理の概要と必要性について解説しました。

| バックアップ管理とは |

| バックアップデータの保存場所や保存期間などルールを制定し バックアップデータを正しく管理すること |

バックアップ管理はすべての企業がやるべき管理です。その理由は、以下の通りです。

| バックアップ管理をするべき3つの理由 |

|

バックアップ管理は、以下の流れで行います。

バックアップ管理をするときは、以下の点に注意してください。

この記事で解説した内容が、御社のバックアップ管理の手助けとなれば幸いです。

アークサーブは、データを常に安全にアクセス可能にするバックアップソリューションを提供しています。

アークサーブは、データを常に安全にアクセス可能にするバックアップソリューションを提供しています。

コメント